Ein Werk, das über 200 Jahre lang als verschollen galt, dann im Jahr 1961 in einem Prager Archiv wieder aufgetaucht ist und kurz darauf auf den Konzertbühnen der Welt als eines der bekanntesten Konzerte der Wiener Klassik bekannt wurde. Dieses Solowerk für Violoncello, bestehend aus drei Sätzen, ist ein wunderbares Beispiel für Haydns schöpferische Kraft, die bis heute nichts von ihrer Frische eingebüßt hat.

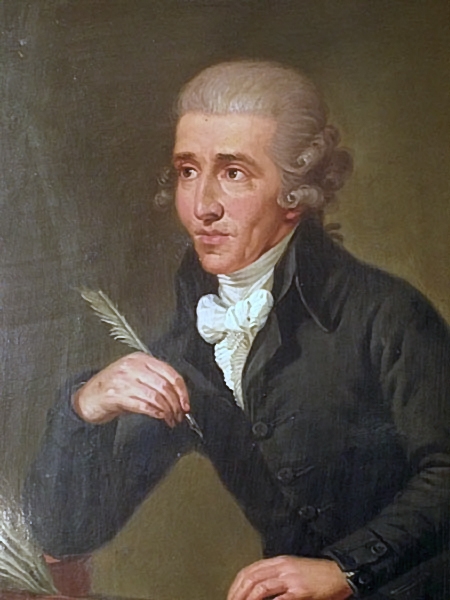

Haydn schrieb das Werk vermutlich für seinen Freund Joseph Franz Weigl, den ersten und möglicherweise einzigen Cellisten am Hof des Fürsten Esterházy. Dort wirkte Haydn viele Jahre, zunächst als Vizekapellmeister, später als Kapellmeister, weitab von den musikalischen Strömungen Wiens. Diese Abgeschiedenheit jedoch inspirierte ihn, wie er selbst sagte, zu ganz eigener Originalität: „Ich war von der Welt abgesondert… und so musste ich original werden.“

Das Konzert in C-Dur atmet noch den Geist des Spätbarock, mit seinen feierlichen Tutti-Blöcken und seinem klar gegliederten Aufbau. Dennoch ist Haydns unverkennbarer Stil bereits spürbar: elegant, voller Leichtigkeit und doch fordernd für den Solisten oder die Solistin. Denn trotz seiner strahlenden Klangsprache zählt dieses Konzert zu den technisch anspruchsvollsten der Celloliteratur.

Damals, im intimen Kreis des Esterházyschen Schlosses, war der Solist vermutlich zugleich musikalischer Leiter. Diese Aufführungspraxis lebt bis heute weiter – nicht wenige Interpreten, darunter der renommierte Cellist Mischa Maisky, bevorzugen Aufführungen ohne Dirigent. „Ohne Dirigent liegt mehr Verantwortung bei den einzelnen Musikern“, so Maisky. „Es ist wie Kammermusik. Ich spiele gern ohne Dirigent, auch viel komplexere Werke.“

So wird Haydns Cellokonzert auch heute noch in jener Geisteshaltung aufgeführt, in der es einst entstanden ist: als ein lebendiges, gemeinschaftliches Musizieren, getragen von Intimität, Virtuosität und einem überaus feinen Gespür für musikalische Balance.

Henrike Körner